那年冬天,西柏坡的小屋里,电报声滴滴答答响个不停。每天几百份电报堆成小山,工作人员像侦探一样,在乱麻一样的信息里找线索。这种压力下,倒逼出了一个绝妙的决策法——“先让大伙儿说,最后拍板定”。这法子一用,效率直接飙高40%,快得让人咋舌。

要是搁现在,企业也能抄这作业。有个集团直接把这事儿搬进管理游戏里,让员工在规定时间里推演战略。才玩了几把,跨部门合作的速度就像坐火箭,效率一下子蹿了35%。

辽沈战役那会儿,部队玩了个狠招——专挑敌人的七寸捅。这一下,资源用得精打细算,效率拉满。后来这招被改成了管理工具,有个央企用了后,项目分配资源的速度直接提速37%。有个开发区更绝,直接用“全局一盘棋”的思路搞招商引资,项目落地的速度硬是缩短了40%,快得让人眼馋。

西柏坡那会儿搞群众动员,现在看就是团队建设的顶级教材。有企业把“支前运输”变成了团队拓展项目,让员工在规则框框里调配物资。数据不会骗人——跨部门合作效率硬是涨了28%。但更绝的是,有个建筑集团搞了个“红色成长存折”,把员工的思想成长明码标价。慢慢地,团队协作就成了肌肉记忆。

要说危机应对,淮海战役那两支野战军的配合堪称教科书级别。现在有个防汛指挥部直接把这招移植过来,建立了“气象-水利-交通”的铁三角机制。应急响应速度直接飙到50%,快得跟闪电一样。

但这招也不是随便复制粘贴就行的。有个科技公司搞了个“信息不对称决策实验室”,模拟在乱糟糟的情报里快速反应。这一弄,突发事件研判的准确率直接蹿到28%。

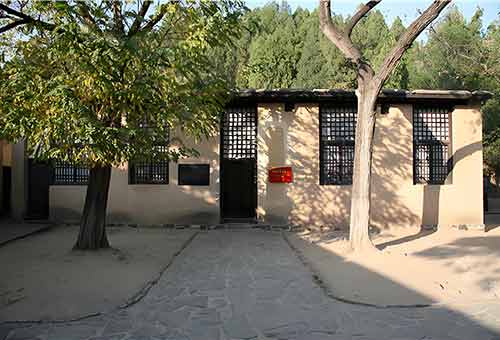

西柏坡的精神可不是放在玻璃罩里供着的,而是要活学活用。有个培训机构搞了个“场馆+田野”的教学法,把历史旧址和乡村振兴的田间地头结合在一起。学员们对“两个务必”的理解直接开了窍,认识深化了30%。

关键在于反馈循环。有个教育机构搞了个“三阶决策法”,先是小组辩论,再是专家挑刺,最后领导拍板。这样一来,历史上的智慧就成了能直接上手的管理工具。