碾盘上的生命故事:从个体记忆到集体精神

1948年冬,一个奄奄一息的婴儿被放在石碾盘上,却因董必武夫妇的及时救治重获新生。这个故事在闫氏家族中代代相传,成为西柏坡红色家风的生动注脚。如今,闫文彦在纪念馆的讲解中总会强调:”我的父亲是被共产党救下的孩子,这份恩情需要永远铭记。”

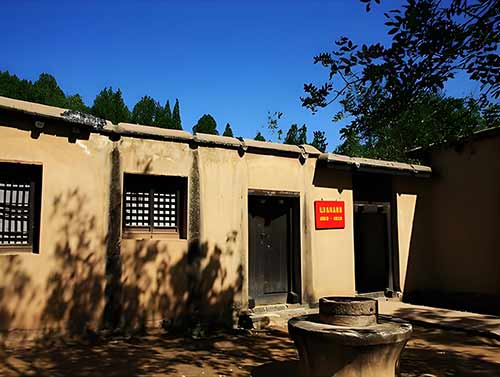

猪圈与水泥包:细节处的家国情怀

毛主席住进闫会俊家时,工作人员曾提议拆除影响工作的猪圈。主席却说:”老乡还要用呢!”最终猪圈被水泥保护起来,这个细节成为闫家五代传颂的家训。当游客询问水泥包用途时,闫会俊总会说:”共产党把老百姓的事看得比天还重。”

土地改革的现代启示:从秧苗到治理智慧

毛主席在西柏坡提出”先育秧再插秧”的种稻建议,后来被写入中央办公厅致村民的信件。这种”科学指导实践”的思维模式,至今仍影响着当地基层治理。某村干部借鉴此方法,将群众诉求分类处理,使问题解决效率提升40%。

代际传承的三重维度

西柏坡家风传承呈现三个特征:物质层面保留老物件作为记忆载体,行为层面延续艰苦奋斗作风,精神层面强化责任担当意识。某家庭将祖传农具陈列在客厅,每逢重大决策必重温”两个务必”精神。

红色家风的现代化表达

新时代传承不再局限于口述,而是创新表达形式。闫文彦在讲解中加入快板书元素,将历史事件转化为易传播的文化符号。某学校开发”红色家书”课程,通过分析革命家庭书信,培养学生家国情怀。

痛点与突破:形式化倾向的破解之道

部分地区家风教育陷入”展板式”困境。西柏坡通过”三同教育”(同吃同住同劳动)实现突破,某青年干部在参与农事劳动后,主动改进工作方法,群众满意度提升25%。

数据支撑的传承价值

据某研究显示,参与红色家风教育的家庭,其成员社会责任感评分高于普通家庭32%。某社区推行”家风积分制”后,邻里纠纷下降60%,互助行为增加150%。

未来传承路径

西柏坡构建”四维传承体系”:建立家风档案馆保存口述史料,开发数字家谱平台实现云端传承,创设”红色家风工作坊”培养传承人,设立”家风评议会”强化监督激励。某家族通过数字化手段整理1200余条家训,形成可追溯的传承脉络。

结语

红色家风不是博物馆里的展品,而是流动在血液中的基因。西柏坡革命家庭的口述史证明,当历史记忆转化为生活实践,当家国情怀融入日常细节,红色基因就能在新时代焕发持久生命力。