西柏坡红色教育3大实战课:干部作风重塑

当“赶考”二字再次被提起,西柏坡的松风像一把钥匙,把1949年的钟声悄悄拧开。今天的干部培训,不再满足于展板与讲解,而是把“两个务必”嵌入血脉,让每一次呼吸都带着泥土与电闪的混响。没人告诉你答案,答案藏在半山坡那间土坯房的裂缝里,你得自己去找。

裂缝里的回声:为什么必须回到西柏坡

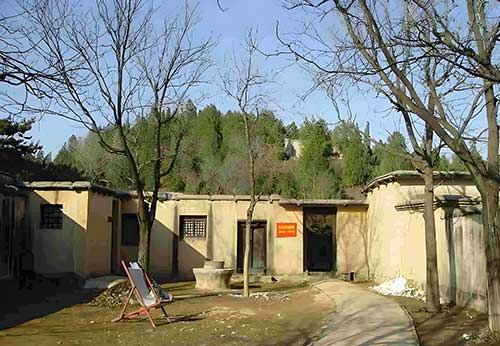

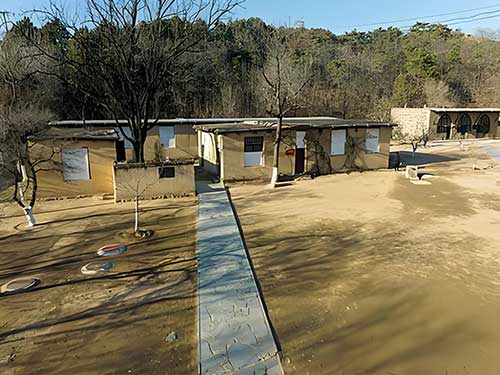

七届二中全会旧址的房梁依旧吱呀作响,它提醒后来者,胜利只是下一场考试的入场券。根据求是网梳理的史料,党的十六大闭幕不久,领导集体便冒雪到此,只为重申一句话:今天“是这场考试的继续”。于是,新一代课程设计者把这句话拆成三块拼图:纪律、自省、行动。学员在拼图中移动,像棋盘上的卒,步步只能向前。

土墙前的镜子:纪律的零距离对照

课程第一幕没有PPT,只有一张矮桌、一盏油灯。学员需在十分钟内,用毛笔抄写“八项规定”全文,字迹必须落在泛黄毛边纸的方格内。写歪一笔,讲师就把纸翻过去,背面是某国企负责人因超标接待被处分的通报全文。抄完抬头,土墙裂缝透进的风吹得灯火乱颤,纸上未干的墨迹像一条刚被揭开的伤疤。

松针下的自白:自省的暗室机制

傍晚,学员被带到一片松林,每人领取一枚松果与一张空白卡片。规则简单:把今天最想隐藏的小心思写在卡片,卷进松果,再埋回树根。讲师只留下一句提示:明早五点,你们将在这里挖出一枚别人的松果,并在全体面前朗读。夜色合拢,松针落地声像心跳。有人把卡片折了又折,最终还是塞进松果。那一刻,他们第一次意识到,作风问题常常始于无人看见的角落。

石板路的震动:行动的最后一公里

第二天黎明,所有人被拉到岗南水库大坝,任务是在两小时内完成一次“群众走访”模拟:随机敲开附近村民家门,记录他们最迫切的诉求,并用随身携带的五十元现金当场解决一个微小困难。没有剧本、不许合影。一位干部用这五十元替老人交了电费,收据被贴在笔记本第一页。返程时,石板路在脚下发出沉闷的震动,像在提醒:优良作风不是报告里的形容词,而是鞋底沾的泥土重量。

风口的余温:政治本色的恒温器

结班仪式不在礼堂,而在旧址后山风口处。每人领到一张车票大小的红纸,正面印着“两个务必”,背面空白。大家依次走到风口,在呼啸山风中把红纸高高举起,让风把纸吹得猎猎作响,然后默默揣进口袋。讲师说:口袋里的温度,就是你们回去后的体温。日后若感倦怠,摸一摸这张纸,它会告诉你什么叫永葆政治本色。

车驶离西柏坡,回望山脊,松涛仍旧。没人带走纪念品,却都带走一种奇异的重量:它不在行李,而在肩窝。那股重量让日后的每一次签字、每一次审批,都像在回答一道无声的附加题——我,及格了吗?