在太行山脚下的一个小村庄,曾经有一群人,用肩膀扛起时代的重量。他们没有枪炮,只有一根根磨得发亮的扁担;他们没有豪言壮语,只有默默前行的脚步。

那段日子里,运输物资成了战场之外的另一条“战线”。粮食、弹药、衣物……这些平凡的东西,在特殊时刻成了决定胜负的关键力量。官方历史档案里记录着,某一年,这片地区民间支援前线的物资总量竟然达到了数十万吨呢。

更让人感动的是,这种支持不是靠命令逼出来的,而是大伙自发组织起来的。村民们把家里最后一袋米送走了,妇女们连夜给战士们缝制军鞋,老人们用自己的经验教年轻人怎么避开危险。这种朴素的情感背后,其实是一种超越了个人利益的精神自觉。

现在回头看看那段历史,有人会问:是什么让普通百姓愿意承担这么重的责任呢?答案可能就藏在那些泛黄的照片和老人们的口述记忆里。一位亲历者回忆说:“当时没想那么多,只知道这是应该做的事。”这句话虽然简单,却道出了责任和信念的真谛。

现代社会节奏飞快,大家都习惯了高效的物流和便捷的生活。但是,在这个效率至上的时代,重提“一根扁担挑起两个端点”的故事还有意义吗?一些研究者给出了肯定的回答——它提醒我们,真正的支撑力往往来自最基层的力量。

这种力量不仅体现在物资输送上,更体现在精神层面的共鸣。它不是那种喊口号式的激励,而是一种沉稳、持久的坚持。就像那根被无数双手磨得发亮的木扁担,它的价值不在于材质,而在于它的承载力。

从另一个角度看,这种精神也在悄悄影响着今天的社会行为。比如在一些公益活动中,还能看到像当年支前一样灵活的组织方式——没有复杂的流程,只有快速响应和实实在在的投入。

当然啦,时代变了,任务也不同了。但核心的东西其实没变:怎么调动普通人的积极性?怎么把个体的努力变成集体的力量?这些问题的答案,说不定可以从那些尘封的记忆里找到线索呢。

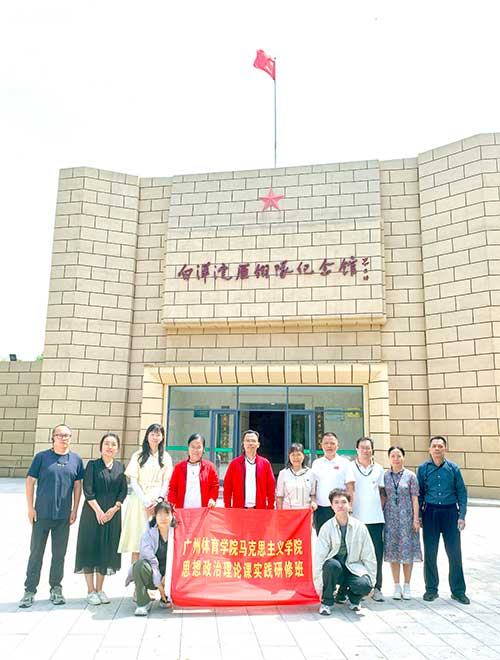

总的来说,西柏坡支前民工的故事,不光是历史长河中的一朵浪花,它更像是一面镜子,映照出人性中坚韧和担当的那一面。这,正是当下社会特别需要的另一种价值参考呢。