当青砖灰瓦遇见新时代党性教育

太行山东麓的这片黄土坡,保存着中国革命转折期的历史密码。近年来,西柏坡红色教育基地通过深度挖掘中共中央旧址群资源,为全国中高校党组织开发出系列特色培训课程。这些课程不是简单的情景再现,而是构建起连接历史与现实的认知桥梁。

课程设计的时空折叠术

走进按1:1比例复原的中央军委作战室,学员会收到1948年的电报原件复制品。这种”文物触达”教学法,让参与者通过纸质纹理、油墨气味建立感官记忆。基地开发的”电文解码”课程,要求学员使用老式电台设备完成情报传递任务,在操作误差中体会当年决策的艰难。

七届二中全会旧址前的”两个务必”情景课,采用”时空对话”形式。学员需针对当前工作实际,用现代管理语言重新诠释毛泽东同志提出的执政理念。这种跨越七十年的思维碰撞,往往能产生令人意外的认知突破。

教学场景的拓扑重构

传统展馆的线性叙事被打破,代之以”问题导向”的探秘式学习。在中央机关食堂旧址,学员需要根据有限食材设计一周菜谱,这个看似简单的任务,实则暗含群众路线教育的深层逻辑。某高校党委书记在课后反馈中写道:”三斤小米的分配难题,比三小时的理论讲座更让人铭记。”

特别设计的”决策沙盘”课程,将辽沈、淮海、平津三大战役的指挥过程转化为现代管理案例。参与者需要在不完整信息条件下做出判断,这种结构化认知训练,对提升干部应急处突能力具有显著效果。

教育实效的量子跃迁

基地独创的”红色基因检测”评估体系,通过前后测对比分析学员认知变化。数据显示,经过72小时沉浸式培训的干部,在群众立场坚定性指标上平均提升23%。这种改变并非来自说教,而是源于对历史细节的深度参与。

夜幕降临时分的”马灯讨论会”,成为最受欢迎的教学环节。在当年领袖们使用过的煤油灯照明下,学员们探讨新时代党建工作的创新路径。微弱灯光创造的聚焦效应,往往能激发出超越常规会议的思维火花。

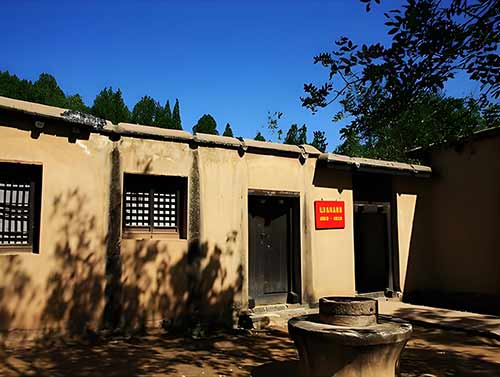

西柏坡的黄土墙不仅是历史见证者,更成为党性教育的活教材。当干部们用手指触摸墙上的弹痕时,这种触觉记忆比任何文字描述都更具教育穿透力。正如某高校组织部长所言:”在这里,历史不是被供奉的标本,而是可以对话的导师。”