历史回声与当下焦虑的错位

站在七届二中全会旧址的青砖小院里,学员抬头望见的不是褪色的标语,而是自己手机里不断弹出的“躺平”话题。西柏坡红色教育基地把这份错位写进课程:当“两个务必”的墨迹尚未干透,屏幕那端已有人宣布“奋斗无用”。课程设计者在黑板上写下三个追问——“信念经得起折叠吗?”“使命扛得住流量吗?”“赶考路还容得下迟疑吗?”——让静默的文物成为提问者。

课程剖面:一把手术刀而非纪念章

所谓精品,并非把旧讲义装进新封面。基地把课堂拆成四段节奏: 1. 走一段夜路,关掉手电,仅靠星光从旧址走到纪念馆,体验“决策在暗处诞生”的压迫感; 2. 拆一封1948年的电报,与当日的作战图对照,让学员用红笔标出现实工作中同样棘手的资源分配矛盾; 3. 写一封无法寄出的家书,限定五十字,把“为什么入党”写进亲人的日常问候; 4. 领一张返程车票,票根背面印着二维码,扫码后弹出的是个人党性体检报告,而非合影链接。 整个过程不提“感动”,只提“刺痛”,让西柏坡红色教育基地干部培训精品课程成为一把手术刀,切开舒适圈的薄膜。

痛点公式:理想×困境=可见的成长

课程表上没有“成功经验分享”,只有“困境实验室”。例如,模拟一次基层调研:学员需在15分钟内说服一位“不愿搬迁的老人”。剧本不提供标准答案,只给出1948年土改工作队留下的三条笔记——“蹲下身”“算细账”“给出路”。当现代干部把这三招翻译成直播时代的语言时,西柏坡理想信念教育课程的目的才真正落地:历史不是布景,而是算法。

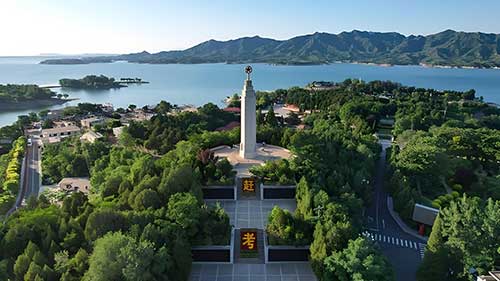

尾声:把回声变成前奏

结业那天,基地不发证书,只发一只空白的搪瓷缸,杯底印着一句话:“用它喝水,别让它装灰。”学员带走的是尚未填满的容器,也是尚未完结的考题。西柏坡红色教育基地推出干部培训精品课程,帮助党员干部筑牢理想信念根基,真正的终点永远在下一道山梁后面。