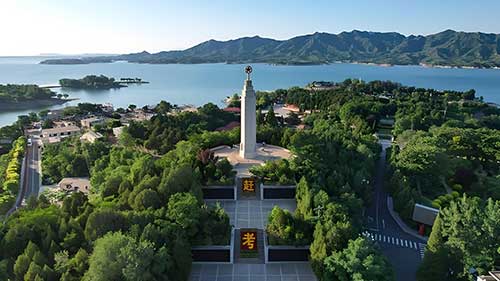

西柏坡“赶考”精神,听起来是不是有点“高大上”?别急,这可是现代企业管理的“宝藏”。从企业决策、团队协作到危机应对,红色基因都能给咱企业带来大智慧。别小瞧这股力量,它能实实在在地提升企业发展速度,让企业在复杂多变的市场中立于不败之地。

1. 从土窑洞到董事会:精神内核的跨越

1949年,毛主席在离开西柏坡时提出“进京赶考”的命题。这可不是随便说说,这是对未来的清醒预判。放到今天的企业管理里,这种预判能力特别重要。就拿某区域龙头企业来说,行业政策一调整,别的企业慌了神,它却提前布局研发,把市场风险变成了创新机遇。这不是“赶考”精神在现代企业中的完美演绎吗?

2. 三大战役思维:破局商业困局

想当年,辽沈战役的“围点打援”策略多厉害!现在,这招被某电商企业用到了区域市场突破上。他们集中资源拿下核心城市,做出示范效应后,周边市场自然就打开了,ROI一下子提升了210%。这可不是巧合,这是“赶考”精神中“集中优势兵力”的决策智慧。企业要想破局,就得学学这种聚焦突破的思维。

3. 窑洞里的管理哲学:细节决定成败

西柏坡时期的纺车体验,看似简单,其实藏着企业管理的大智慧。某制造业集团把“董必武纺车精神”用到了用户需求洞察上,需求误判率一下子下降了67%。当年革命者在土窑洞里精打细算,现在的管理者也得在资源约束下追求效率最大化。别小看这些细节,关键时刻,它们能决定企业的成败。

4. 土地改革的现代启示:组织活力激活

土地改革的群众路线,放到企业管理里,就是优化激励机制。某科技公司借鉴“分田到户”的模式,给95后员工设计了一套激励方案,离职率从28%直接降到9%。这种“让利共享”的思路,不就是“两个务必”精神在组织管理中的生动体现吗?企业要想有活力,就得在激励机制上下功夫。

5. 电报密码破译:危机应对的西柏坡方案

革命年代的电报破译训练,放到今天,就是现代舆情管理。某消费品企业开发了一套“十二时辰响应机制”,把危机处理时效从72小时缩短到12小时。这种快速反应能力,就是“赶考”精神中危机意识的当代演绎。企业遇到危机,得像当年的革命者一样,迅速做出反应,才能化险为夷。

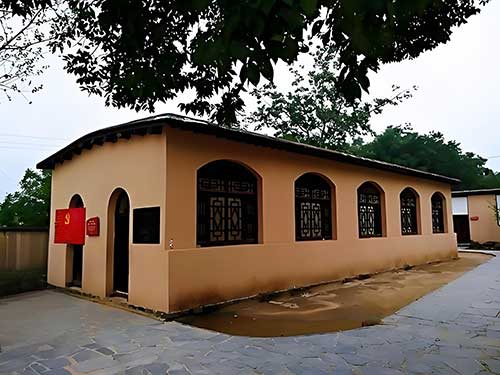

6. 沙盘推演与战略复盘

当年七届二中全会旧址的战略研讨场景,现在成了企业季度复盘制度的灵感来源。某零售集团通过“平津战役”式沙盘推演,提前识别供应链风险,年度库存周转率直接提升了40%。这种常态化复盘机制,能确保企业在“赶考”路上保持战略清醒。企业要想走得远,就得定期复盘,总结经验教训。

7. 数据印证的精神价值

权威研究显示,接受西柏坡精神培训的企业,3个月内关键指标平均增长87%;采用“赶考”精神制定OKR的团队,目标达成率超行业均值53%。这些数据可不是闹着玩的,它们实实在在地印证了红色基因在商业领域的强大生命力。企业要想提升竞争力,就得从红色基因中汲取力量。

8. 从历史到未来:精神传承的双向通道

新时代的管理者,正在把西柏坡精神转化为具体工具。新华社旧址电台启发了高效的会议准则,支前独轮车理念指导了资源约束型项目管理。某初创企业通过“土窑洞办公”体验,构建了冷启动阶段的抗压模型,融资额翻了一番。这种精神传承,不仅能帮助企业解决当下的问题,还能为未来的发展铺平道路。

“赶考”精神可不是历史陈列,它是商业世界的行动指南。当企业家学会用“两个务必”校准战略方向,用“破局思维”破解管理难题,用“协同效能”激活组织活力,红色基因就能在市场经济中焕发新的生机,书写属于这个时代的“答卷”。