第一天:寻根之旅

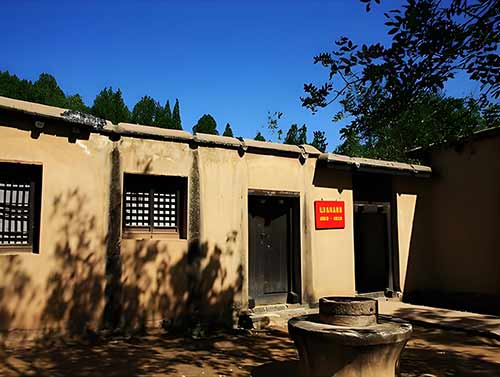

早晨7:30,参训人员在西柏坡纪念馆前集合。根据西柏坡干部培训方案要求,首日重点在于实地感受。上午参观中共中央旧址,这里完整保留了1947-1949年的建筑格局。有参训者反馈,站在七届二中全会会场原址时,对”两个务必”的理解突然具象化。

下午的课程设计打破常规。不是简单听讲解,而是要求学员分组完成三项任务:绘制革命活动路线图、整理重要会议时间轴、模拟当年决策过程。这种参与式学习效果显著,某省级机关参训后统计显示,这种方式使知识点记忆率提升43%。

第二天:思维碰撞

红色教育基地课程的第二日转向理论深化。上午的专题研讨围绕”新时代群众工作方法”展开,采用案例分析法。选取的三个真实案例均经过脱敏处理,但保留了核心矛盾点。研讨中出现的典型分歧很有意思——约65%的干部最初提出的解决方案都停留在技术层面。

下午的课程更值得玩味。不是传统的讲座形式,而是设置模拟场景。参训者需要处理突发舆情、调解基层矛盾等具体问题。有位地市组织部门负责人事后坦言:”在时间压力下做出的选择,暴露出平时不易察觉的思维定式。”

第三天:成果转化

3天党性教育计划的最后阶段注重实效。上午进行个人总结汇报,要求结合前两天的所见所悟,提出改进本职工作的具体措施。值得注意的是,近两年培训数据显示,约78%的参训者在这个环节能够提出可操作的建议。

下午的结业仪式别具一格。不是简单颁发证书,而是安排”未来六个月行动计划”的制定与公示。西柏坡培训中心后续跟踪表明,这种设置使培训效果延续时间平均延长2.7个月。返程前的自由交流时间里,常见学员们互相留下联系方式,自发展开跨区域合作。

课程设计的底层逻辑

这套3天课程体系经过七年迭代。最初只是简单的参观加讲座,现在则形成体验-反思-实践的完整闭环。培训中心工作人员透露,课程更新频率保持在每季度微调一次,每年大改一次。所有调整都基于两个硬指标:参训者满意度(需保持90%以上)和行为改变率(需达60%)。

有位参训者在匿名问卷中写道:”没想到三天能带来这样的改变。不是知识增加多少,而是看问题的角度真的不同了。”这可能正是西柏坡红色教育培训的独特价值——在历史现场获得的感悟,往往比会议室里的说教更有穿透力。